G-gen の杉村です。Google Cloud の Cloud WAN(Cloud Wide Area Network)の構成要素である、Cross-Site Interconnect を解説します。

概要

Cross-Site Interconnect とは

Cross-Site Interconnect は、Google Cloud と専用線で接続されたオンプレミス拠点間を、レイヤ2で接続し、相互に通信できるようにする機能です。

Cross-Site Interconnect は、Google の強力なバックボーンネットワークを Google Cloud ユーザーが利用可能になるというコンセプトのサービスである Cloud WAN(Cloud Wide Area Network)の1つの構成要素と位置づけられています。

なお Cross-Site Interconnect は、既存の通常の Cloud Interconnect とは別の専用線接続を開設する必要がある点に注意してください。既存の接続から移行することができるか等については、当サービスの発表直後である2025年4月現在、情報が公開されていません。

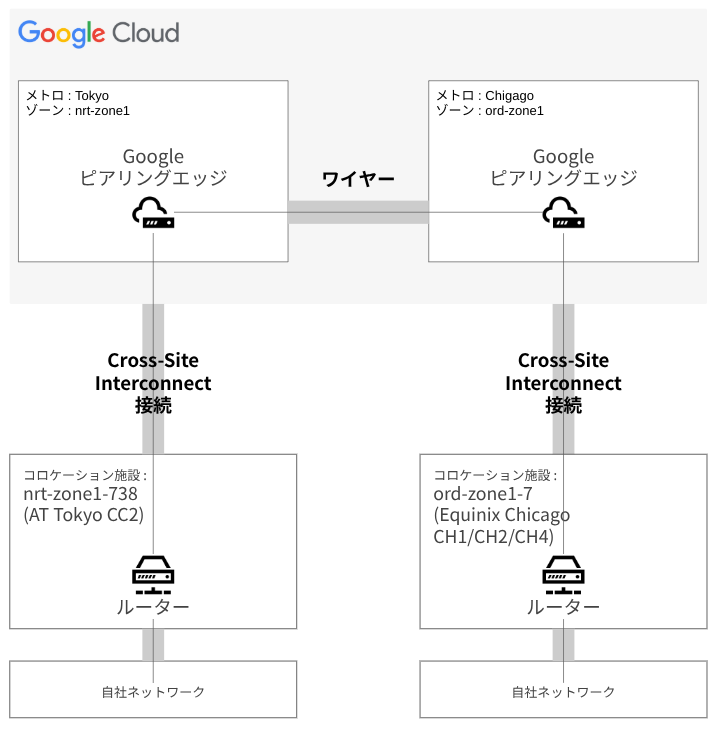

構成イメージ

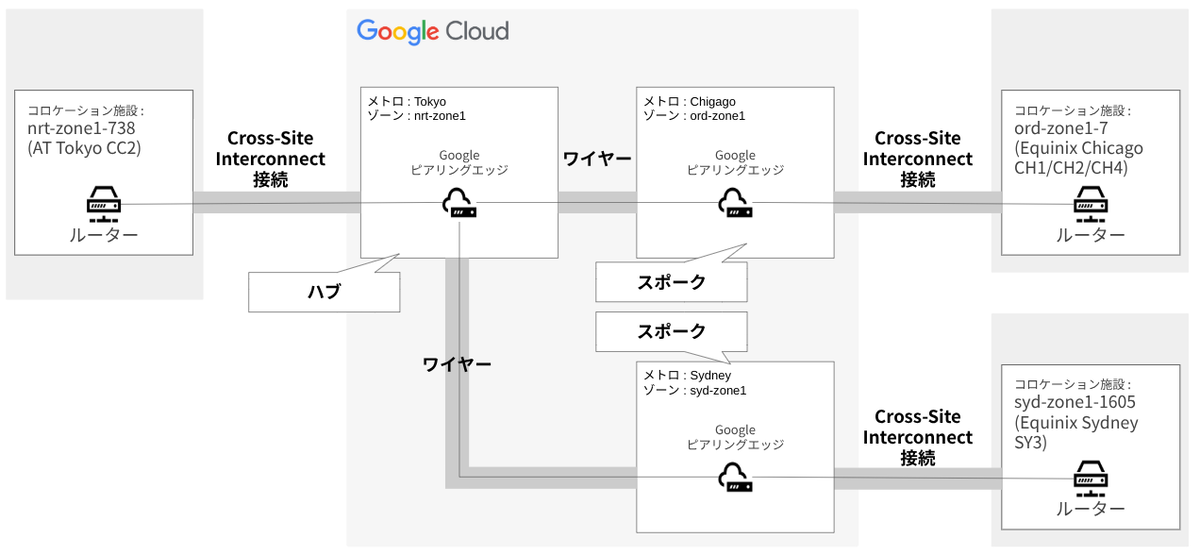

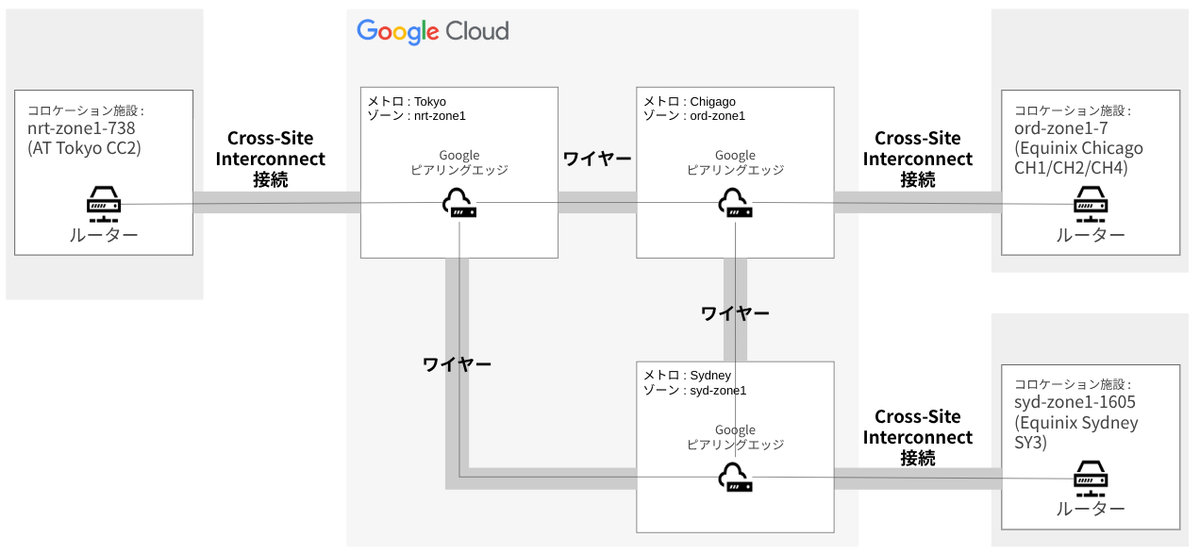

Cross-Site Interconnect では、以下のような構成を取ることができます。

ユースケース

オンプレミス拠点と Google Cloud の VPC ネットワークを接続する Cloud Interconnect(Dedicated Interconnect、Partner Interconnect)とは異なり、Cross-Site Interconnect は、世界中に張り巡らされた Google のネットワークを利用して、オンプレミス拠点間を接続するサービスです。

Cross-Site Interconnect は、広帯域で信頼性の高い Google のネットワークを使い、異なる地域間のオンプレミスネットワーク同士を接続したい場合に用います。

ただし、Cross-Site Interconnect では、オンプレミスネットワークと VPC ネットワークを接続することはできません。VPC ネットワークとの接続性を確保したい場合は、Cloud Interconnect や Cloud VPN(IPsec VPN)を検討します。なお Cloud Interconnect や Cloud VPN を使っている場合、Cross-Site Interconnect を使わなくても、Network Connectivity Center のサイト間データ転送機能を用いることで、Google Cloud に接続された複数のオンプレミス拠点間を通信させることが可能です。複数のオンプレミス拠点と Google Cloud の間で相互接続を確保したい場合は、Cloud Interconnect または Cloud VPN と Network Connectivity Center の採用を検討します。

ただし、Network Connectivity Center によるサイト間データ転送は「ベストエフォートで実行」され「帯域幅やレイテンシは保証されません」としているのに対して、Cross-Site Interconnect では一般公開時に SLA が設定される見込みです(プレビュー時は SLA 未公開)。

- 参考 : サイト間データ転送の概要 - 考慮事項

- 参考 : Cloud WAN: Connect your global enterprise with a network built for the AI era

要件

Cross-Site Interconnect を利用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

- 専用線のコロケーション施設が Cross-Site Interconnect でサポートされていること

- ネットワーク機器が以下に対応していること

- 10 Gbps 回線、シングルモード ファイバー、10GBASE-LR (1310 nm) または 100 Gbps 回線、シングルモード ファイバー、100GBASE-LR4

- 802.1Q VLAN(VLAN モードのワイヤグループを用いる場合)

- 既存の Cloud Interconnect 接続(Dedicated Interconnect、Partner Interconnect)は Cross-Site Interconnect で利用できない

- Cross-Site Interconnect 接続は、VPC ネットワークとは接続できない

Cross-Site Interconnect は、サポートされているコロケーション施設でのみ、利用可能です。日本においてはアット東京の CC2 データセンターがサポートされています(2025年4月現在)。他に、米国のアッシュバーン、シカゴ、オーストラリアのシドニーの施設がサポートされています。

構成要素

ワイヤー

ワイヤーは、L2 トラフィックを転送するための、個々の接続です。

ワイヤーは1つのワイヤーグループに所属します。

ワイヤーグループ

ワイヤーグループは、ワイヤーをグルーピングするオブジェクトです。

ワイヤーグループは、1つのクロスサイトネットワークに所属します。

ワイヤーグループの作成時には、後述のトポロジ(シングル、冗長、ボックスアンドクロス)から1つを選択します。

ワイヤーグループは設定として、ワイヤーグループモードを持ちます。ワイヤーグループモードは、ポートモードもしくは VLAN モードから選択します。

ポートモードでは、ワイヤーグループはすべてのトラフィックを同じ宛先に送信します。ポートモードでは障害検出機能が利用可能で、ワイヤーの接続がロストした場合は、グループ内の別の正常なワイヤにフェイルオーバーします。

VLAN モードでは、ワイヤーグループが複数の VLAN(仮想ネットワーク)を持つことができます。これにより、1つの Cross-Site Interconnect 接続(専用線接続)で、3つ以上の拠点間を接続することが可能になります。

また、ワイヤーグループには、ワイヤー帯域幅(Wire bandwidth)を設定できます。設定する帯域幅は、物理回線の帯域幅の合計を超えてはいけません。

クロスサイトネットワーク

クロスサイトネットワークは、ワイヤーグループをグルーピングするオブジェクトです。

ワイヤーグループのトポロジ

シングルワイヤー

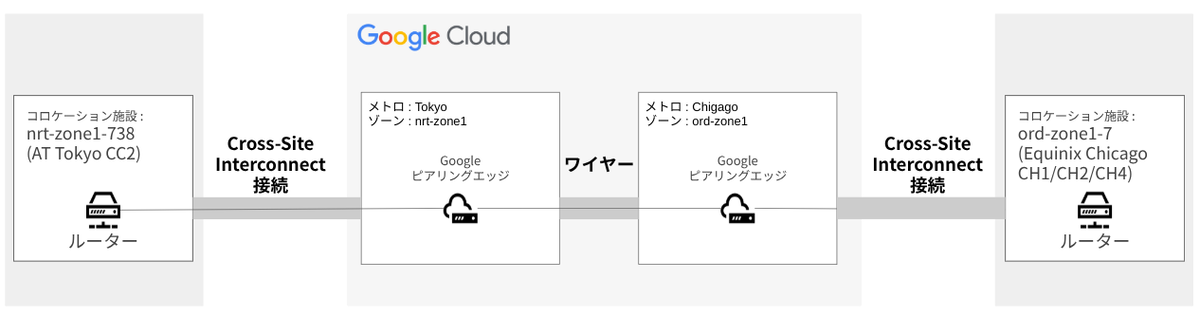

シングルワイヤートポロジ(Single-wire topology)は、1本のワイヤーのみを使用する構成です。ワイヤーが単一のため、冗長性に劣ります。

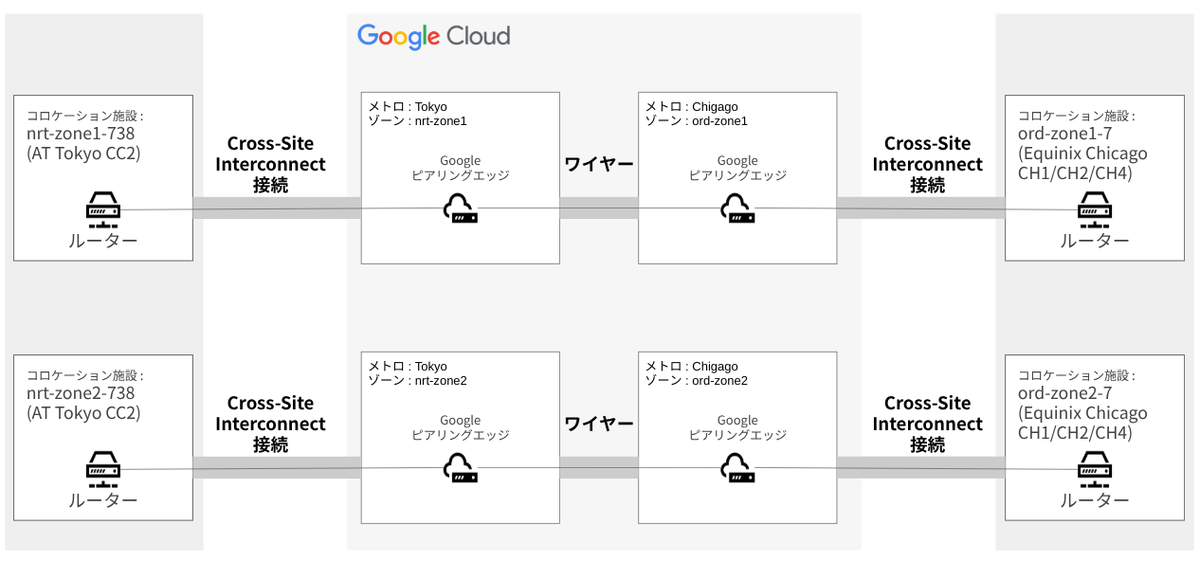

冗長トポロジ

冗長トポロジ(Redundant topology)は、2本のワイヤーを使用して、冗長性を確保する構成です。相互接続される2つの拠点は、それぞれメトロ(都市圏)の中の別のエッジ可用性ドメインに接続されている必要があります。つまり、Cross-Site Interconnect 接続(専用線接続)は4つになります。

メトロ(metro または metropolitan area)とは、Cloud Interconnect のコロケーション施設を収容する都市圏のことです。例として日本には、Tokyo と Osaka の2つのメトロがあります。Tokyo には、AT Tokyo CC2(nrt-zone1-738)や Equinix Tokyo TY2(nrt-zone1-452)といったコロケーション施設が含まれています。

エッジ可用性ドメイン(旧称 メトロアベイラビリティゾーン)とは、メトロの中の可用性ゾーンです。別々のエッジ可用性ドメインでは、定期メンテナンスのタイミング等が分離されています。例として、メトロ Tokyo に存在する AT Tokyo CC2 は、nrt-zone1-738 と nrt-zone2-738 という、2つの異なるエッジ可用性ドメインのコロケーション施設を持っています。

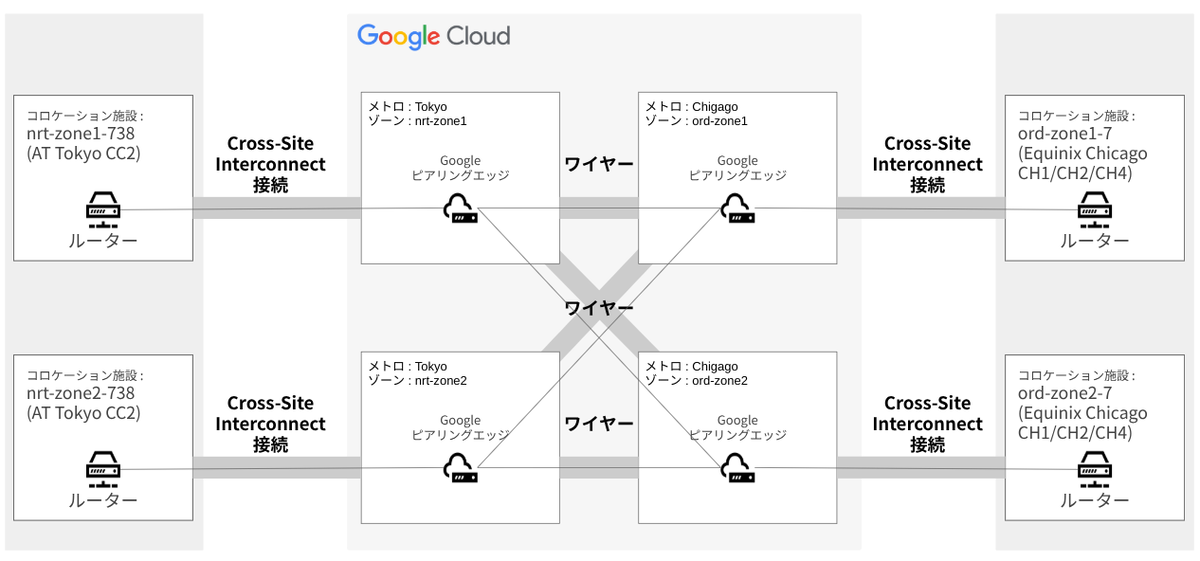

ボックスアンドクロストポロジ

ボックスアンドクロストポロジ(Box-and-cross topology)は、最も可用性が高い構成です。冗長トポロジと同じく、相互接続される2つの拠点は、それぞれメトロ(都市圏)の中の別のエッジ可用性ドメインに接続されている必要があります。こちらも、Cross-Site Interconnect 接続(専用線接続)は4つになります。

それぞれの接続はクロスで接続されており、いずれかのワイヤーが障害を起こした際にも、別のワイヤーにより接続性が確保されます。VLAN モードのワイヤーグループでは、このトポロジが推奨されています。

ネットワークのトポロジ

ハブアンドスポークトポロジ

前述のワイヤーグループのトポロジは、拠点間で冗長性を確保するための、ワイヤーグループの構成を扱ったものでした。ここから説明するネットワークトポロジは、3つ以上の拠点間を接続する際の、拠点間ネットワークの全体像を表すトポロジです。

3つ以上の拠点を相互接続する場合、Cross-Site Interconnect 接続(専用線接続)が1つでも、VLAN モードを使用することで、複数のワイヤーグループを作成できます。

ハブアンドスポークトポロジは、1つの拠点をハブとして、スポークとなる拠点を追加する構成です。図では、ワイヤーはシングルワイヤートポロジを採用しています。

リンクトポロジ

リンクトポロジは、すべての拠点間でフルメッシュでワイヤーを接続する構成です。図では、ワイヤーはシングルワイヤートポロジを採用しています。

詳細な設定

MTU

Cross-Site Interconnect では、MTU(Maximum Transmission Unit)は9,000バイトに固定であり、変更できません。

暗号化

ポートモードのワイヤーグループでは、レイヤ2用の暗号化プロトコルである MACsec を利用可能です。

また、ワイヤーグループのモードに関わらず、IPsec や SSL/TSL のような L3レイヤ以上の暗号化技術は、問題なく利用できます。

構築

Cross-Site Interconnect をプロビジョン(構築)するには、接続する拠点(専用線接続)ごとに、Cross-Site Interconnect の利用申請を行います。これに基づいて Google は、必要なリソースの割り当てと、LOA-CFA の発行を行います。

ユーザーは、Google から発行された LOA-CFA をネットワークサービスプロバイダーに提出して、コロケーション施設から Google へのネットワーク接続を手配してもらいます。

詳細は、以下の公式ドキュメントを参照してください。

- 参考 : Cross-Site Interconnect overview - Provisioning

- 参考 : Cross-Site Interconnect provisioning overview

料金

Cross-Site Interconnect の料金は、物理接続と、ワイヤーのそれぞれに発生します。

物理回線に対しては、10 Gbps 回線では $2.328 /時、100 Gbps 回線では $23.28 /時の料金が発生します。

ワイヤーに対しては、時間あたりの料金が発生する予定ですが、パブリックプレビュー状態である2025年4月現在、料金は発生しません。また、一般公開(GA)後の料金は公表されていません。

杉村 勇馬 (記事一覧)

執行役員 CTO

元警察官という経歴を持つ IT エンジニア。クラウド管理・運用やネットワークに知見。AWS 認定資格および Google Cloud 認定資格はすべて取得。X(旧 Twitter)では Google Cloud や Google Workspace のアップデート情報をつぶやいています。

Follow @y_sugi_it